東京に住んでいた堀口賢司さんの実家は埼玉県秩父市。真冬の気温は氷点下になり、水道も凍るほどの寒さです。そこで両親のために「東京から遠くない、暖かい場所に別荘を」と考え夫婦で探し、勝浦市で築約40年の中古住宅に出会い購入。2年後には完全移住しました。

「移住して初めて見た冬の海は、陽光が反射してキラキラと輝き、息を呑むくらい美しく感動しました」というお2人。家を囲む木々は季節によって姿や色を変え、野鳥がさえずり、見上げる夜空にはこぼれそうな天の川。朝市に行けば、その季節ならではの地物の食材。東京では全く感じなかった、「七十二候※1」を日々実感しています。

※1 1年を約5日ごとに72区分し、季節を表現したもの

もちろん、困ったことがないわけではありません。房総半島の太平洋側である外房エリアは海風が想像以上に強く、夏は涼しい反面、湿度が高かったり、車に塩の結晶がついてしまったり。虫もいますし、キョン※2が庭の花を食べに来るのも日常です。「移住当時はまだSNSが盛んではなく、地元の美容室やクリーニング店を探すのも大変でした」と智子さん。

賢司さんは「移住に際しては、地域によって“当たり前”は異なるもの、と考えておくとよいと思います」と言います。「自然や地域の人との関わりの中で、自分を主役だと思っていると“なんでそうなるの!?”と不満が出ます。“ああ、そうなんだ”と興味を持って違いを受け入れる気持ちが大事なのではないでしょうか」。そして、今まさにそのスタンスで楽しんでいるのが智子さんです。

「地域の方はその魅力に気付いていない、ワクワクする祭りや建物があるので掘り起こしていきたい」と、地域のお囃子を習い、ヘリテージマネージャー※3の資格を取り、民俗学を学び始めました。移住して来た人や地域の方々の協力を得て、『いすみむすび』というフリーペーパーを発行して、勝浦市のほか、いすみ市、大多喜町、御宿町を含むいすみエリアの魅力を発信しています。

「地域外から来た者であるからこそ、地域の魅力を楽しめる。それも移住のよいところ」なのだそうです。

※2 中国南東部や台湾に生息するシカ科の哺乳類。勝浦市の観光施設から逃げ出し房総半島に広がった

※3 地域に眠る歴史文化遺産を発見・保存・活用して、地域づくりに活かす専門家

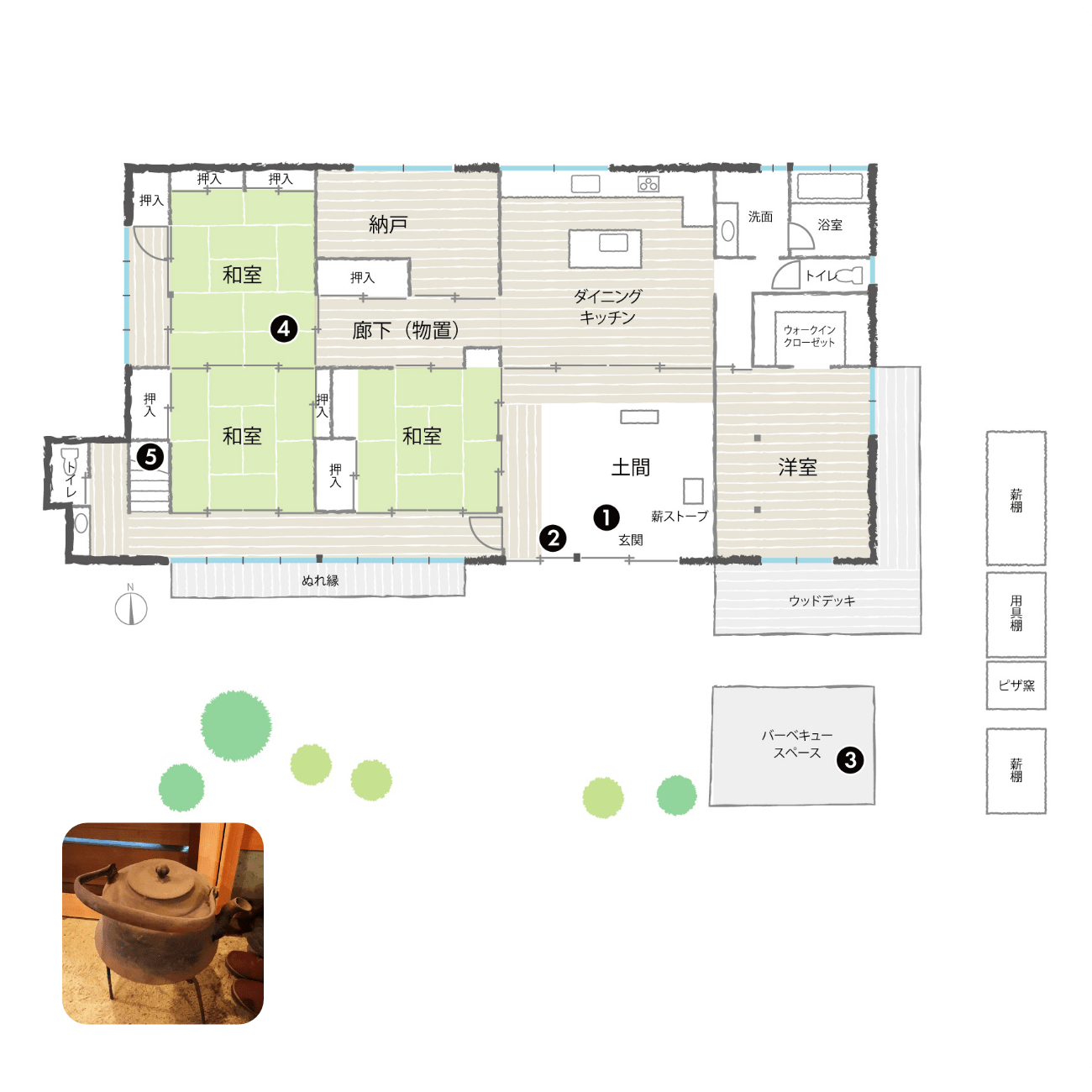

① 母屋部分はスケルトンリフォームで大幅改装。断熱材を充填したり、水回りに最新設備を導入したりして、新築のような機能性・利便性・断熱性をプラスしています

② 玄関脇の大容量シュークローゼットは、湿気がこもらないようオープンスタイルにしました

③ 実家から連れてきた古いこけしが意外に洋風の部屋にも似合います

④ 多目的ホール部分はあまり手を入れず、事務所として使用

⑤ 以前住んでいた陶芸家の方が使っていた窓下の作品展示棚を、そのまま本棚に転用

年代・職業:賢司さん50代(一級建築士、宅地建物取引士)、

智子さん40代(一級建築士、ヘリテージマネージャー)

住居区分:持ち家 居住年数:9年

同居人:夫婦、猫(マロンちゃん、ベリーちゃん)

東京でクリニックを開業していた田村さんは、子どもたちが独立しご両親を見送った後「このまま東京に住み続ける理由も特にない」と、移住を考えるようになったそうです。「幼少の頃から父の実家である群馬県の四万温泉をよく訪ねていたこと、冬の週末はバックカントリースキーで上毛高原へ行っていたこともあり、山が好きで、群馬県の山の中で暮らしたいなと考えていました」。

そして移住フェアで出会った県内市町村の移住コーディネーターたちの協力で、高山村に立派な古民家を購入。集まってくれたボランティアの方々の手を借りてごみを片付け、住みやすいように手を加え、高原での暮らしが始まったのです。

移住する前の田村さんは「仕事ばかりで、外で夕飯を食べ夜遅く帰宅してという生活でした」。それがいまではほとんどの時間、家にいます。診療も自宅で行っており、「仕事はぼちぼち」に。畑でいろいろな季節の野菜を無農薬で育て、妻の由美さんが料理の腕をふるって。「移住してよかったことのひとつは、米や野菜などの食べ物が美味しいことですね」。休日は畑で汗を流した後に近隣の温泉へ行ったり、仲間とともに庭でバーベキューをしたり。冬の休日は「ほぼ毎週スキーに行ってしまうんですよ」と由美さん。

村には光環境条例があって街灯も少ないため、夜空の星もきれいです。「ただし夜は本当に暗いので、出歩くと猪や獣にぶつかるかもしれませんよ」と笑う田村さん。カメムシやオカモノアラガイが畑を荒らすのは困りものですが、大きな問題もなく、ゆったりのんびりと過ごしています。

そんな田村さんに移住を成功させる秘訣をうかがうと「人との付き合いを大切にすること、面倒くさがらないこと」との答えが。「高山村の人は人懐っこく、近所との関わりも都市部よりも濃いのです。自然は好きだけれど人と付き合うのは嫌、という人には移住は難しいのかな?と私は思います」。

まだ移住して数年ですが、ボランティアで来てくれた方や地元でつながった方々が遊びに来てくれたり、地域のお祭りの世話役をしたり。田村さんご夫妻は高原の豊かな自然だけではなく、人が集まり、人と関わる楽しさも満喫しています。

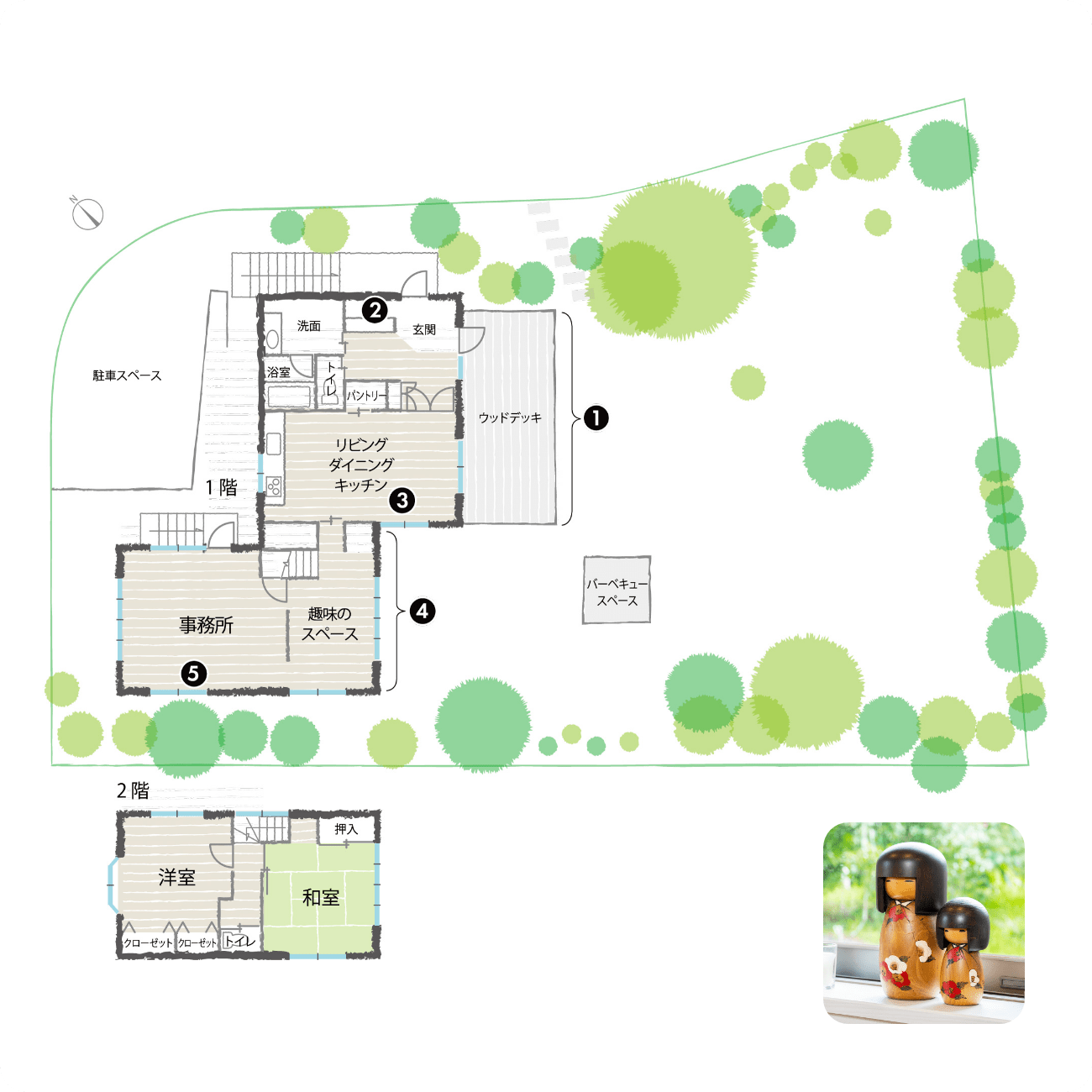

① お気に入りの土間。冬はあたたかく夏は風通しもよいので、患者さんの面談や、友人・知人の応接、普段の食事など様々な場面で活用しています。土間に置いてある机はゆみさんがDIYでつくりました

② 玄関には以前の古民家にあった鉄瓶や、田村さんこだわりの長靴が並びます

③ 地元の方々や仲間と一緒にバーベキューをすることも

④ 大勢の人が遊びに来た時は、2部屋で18畳になる奥の和室に寝泊まりしてもらいます

⑤ 養蚕で使われていた2階は、古民家家族療法の患者さんの宿泊に利用

年代・職業:60代(精神科医)

住居区分:持ち家 居住年数:5年

同居人:妻(時々、外猫も)