芸能と縁結びにご利益があるとされる「荒立神社」。テレビアニメ【推しの子】の聖地としても人気

東京に住みながら少しずつローカルキャリア(地域に関わりながら働くこと)を積み重ね、3年前、新事業の立ち上げに伴って出身地の宮崎県西臼杵郡高千穂町へ生活拠点を移し、現在はご主人が住む熊本市と二拠点生活を送っている茨木さん。地域を盛り上げるためのプロジェクトやイベントを次々と立ち上げ、多忙な日々を過ごしています。「目についたおもしろそうなことをやってみる」がモットーという暮らしを追ってみました。

ライター:鈴城久理子

01| 新事業に伴い、宮崎と熊本の二拠点生活を開始

地形に合わせてつくられる棚田。高千穂町川登地区にある「栃又棚田」は、棚田百選に選ばれた

地形に合わせてつくられる棚田。高千穂町川登地区にある「栃又棚田」は、棚田百選に選ばれた

写真提供:高千穂町

人気スポットの「高千穂峡」。日本の滝百選に指定されている「真名井の滝」がある

人気スポットの「高千穂峡」。日本の滝百選に指定されている「真名井の滝」がある

「神々が住まう地」「天孫降臨の地」「棚田が美しい町」など、さまざまに形容され、国の名勝天然記念物の高千穂峡など見所も多い、宮崎県西臼杵郡高千穂町。237.5平方kmの広さに10,774人(令和7年3月1日現在)を擁するこの町に茨木さんがUターン移住したのは2022年4月。それ以前から少しずつビジネスを高千穂にも広げ、2017年には高千穂町と椎葉山地域を拠点としたアクティブラーニング型学習プログラム「GIAHSアカデミー」という新規事業を立ち上げたことで、月の半分は子連れで高千穂に滞在し、半分は東京という生活を送ることに。そして2018年6月にはご主人が東京から熊本市内のベンチャー企業に転職したことで、熊本と高千穂町の二拠点生活がスタートしました。

アニメ【推しの子】の聖地としても話題の高千穂町。写真は町中を走るラッピングバス

アニメ【推しの子】の聖地としても話題の高千穂町。写真は町中を走るラッピングバス

※ラッピングバスの運行は2025年3月に終了

小学生の頃まで高千穂町に住み、中学と高校は熊本市で過ごした茨木さん。東京の大学・大学院で学び、一度東京で就職したものの、高千穂町で新事業を始めたことで故郷と東京を行き来する生活を送ることになりました。「いまは、平日は高千穂町、週末は子どもを連れて夫がいる熊本市で過ごす二拠点生活です。実家があるからこそ、こういう生活が続けられるのだと思います」。

地域の伝統行事である「鬼の目はしらかし」の様子。竹のはぜる音で邪気を払い、五穀豊穣や無病息災を願う

地域の伝統行事である「鬼の目はしらかし」の様子。竹のはぜる音で邪気を払い、五穀豊穣や無病息災を願う

保育園の活動の一環として、地域の神楽に参加。「神々が天上界から地上に降り立った天孫降臨の地」と言われる高千穂の人々にとって、神楽は大切な神事

保育園の活動の一環として、地域の神楽に参加。「神々が天上界から地上に降り立った天孫降臨の地」と言われる高千穂の人々にとって、神楽は大切な神事

平安末期から鎌倉時代にかけて成立したといわれている、国の重要無形民俗文化財「高千穂の夜神楽」。江戸時代の末頃まで高千穂神社の神職を中心に伝承し奉納されてきましたが、いまは集落ごとに伝承されるように。子どもたちも小さな頃から保育園などでその伝統に触れ、茨木さん自身も棒術の稽古などに参加し、高千穂の文化を楽しんでいます。

高千穂町の名物料理「かっぽ鶏」。「かっぽ」は竹のことでこの土地の名物。くり抜いた竹に、地鶏やきのこなど地元の野菜がたっぷり

高千穂町の名物料理「かっぽ鶏」。「かっぽ」は竹のことでこの土地の名物。くり抜いた竹に、地鶏やきのこなど地元の野菜がたっぷり

最高ランクのブランド牛、「高千穂牛」。祖母連山の湧き水と、厳選された飼料で育てられた黒毛和牛は美味

最高ランクのブランド牛、「高千穂牛」。祖母連山の湧き水と、厳選された飼料で育てられた黒毛和牛は美味

「高千穂町はおいしいものの宝庫なんですよ。有名なのは、竹を器にしたかっぽ鶏や高千穂牛ですね。高千穂牛は5年に一度開かれる和牛のオリンピックのような品評会で、4大会連続で内閣総理大臣賞を受賞しているほどおいしいんです。それと、おいしいおそば屋さんもたくさんあります。キンカンも有名で、シロップ漬けにしたりしています」。

02| 収入は減ったものの、のびのびとした暮らしを満喫

広い庭で子どもたちがのびのびと遊べるのも、田舎暮らしのよさ

広い庭で子どもたちがのびのびと遊べるのも、田舎暮らしのよさ

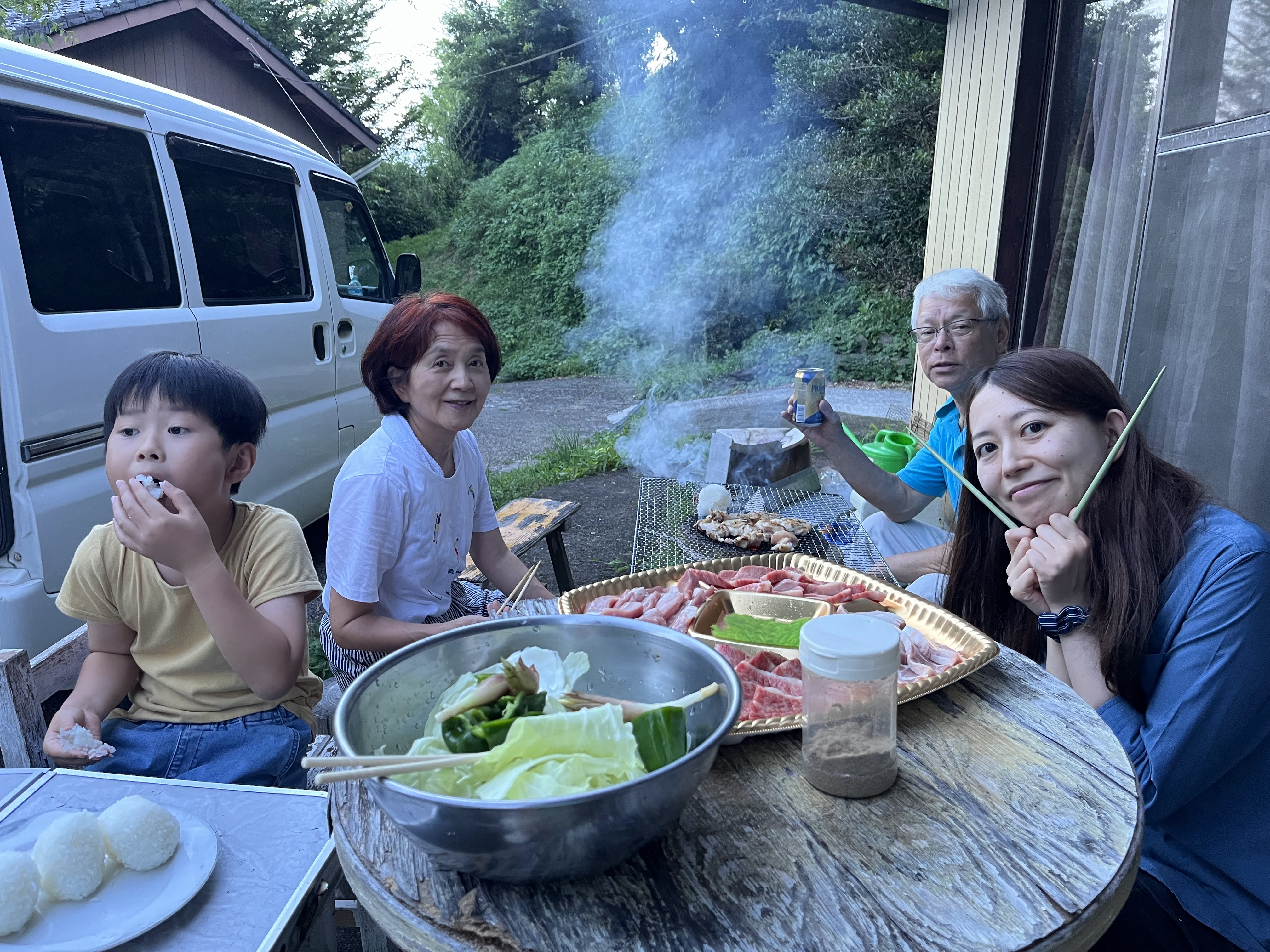

自宅の庭に家族みんなが集い、バーベキューを楽しむことも

自宅の庭に家族みんなが集い、バーベキューを楽しむことも

故郷に移住して家族の関係が密接になり、子どもたちものびのびと過ごせるのは田舎暮らしを選択したからこそ。そんななか、ただひとつ変わったのは収入面でした。東京では通信教育事業や出版事業を行う「ベネッセコーポレーション」に勤めていたため、安定した暮らしを送っていました。現在はフリーランスのため、そのときどきで収入に差が出てしまうという現実。「収入が減るにもかかわらず決断できたのは、夫の存在が大きいですね。移住が実現したのも、高千穂町に近い熊本市に転職してくれたおかげですから」。

ユニークな形や色をしたかぼちゃに、子どもたちも興味津々

ユニークな形や色をしたかぼちゃに、子どもたちも興味津々

田植えや収穫の時季になると、子どもたちに農業や食への関心を深めてもらうため、小学校では農業体験が行われる

田植えや収穫の時季になると、子どもたちに農業や食への関心を深めてもらうため、小学校では農業体験が行われる

とはいえ、子どもをはじめ家族みんなが楽しく暮らせるのは何より幸せなこと。また地域の人々とのつながりが深く、安心して子育てをできるのも移住してよかったことだと言います。

「子ども達がちょっと散歩にでかけたと思うと、ご近所さんにお呼ばれしてお茶やお菓子をいただいていることもあります。田舎ならではと驚いたのは、ここの人たちは“お互いの車を把握している”こと。車ですれ違うときに車内からあいさつをするのですが、みんな車で誰なのかを覚えているんですよね(笑)」。

03| 地域に根ざしたプロジェクトを次々と展開

「地域高2留学」という制度を利用して、県外の高校から1年間、高千穂高校で学ぶ留学生たち。昨年度の留学生も大阪から駆けつけ、高城山でパンケーキづくりを楽しんだ

「地域高2留学」という制度を利用して、県外の高校から1年間、高千穂高校で学ぶ留学生たち。昨年度の留学生も大阪から駆けつけ、高城山でパンケーキづくりを楽しんだ

地元で採れた梅で、シロップづくりのワークショップを開催

地元で採れた梅で、シロップづくりのワークショップを開催

2013年には岩手県釜石市の復興支援員「釜援隊」のメンバーとして活動、2015年には「ベネッセコーポレーション」の先輩と共にNPO法人「グローカルアカデミー」を設立。これまでもローカルキャリアを積み上げてきた茨木さん。現在は、高千穂高校の留学生に関するコーディネートなどを行っています。「留学生が来たときに、高千穂町らしい体験ができるよう、さまざまなワークショップも企画しています」。ほかにもローカルイベントのコーディネーターやウェブライターの仕事をするなど、多忙な日々を送っています。

観光客の多い高千穂峡にオープンした「baru's cafe(バルズカフェ)」。茨木さんが暮らす田原(たばる)地区の住民が中心になり、運営していることから命名

観光客の多い高千穂峡にオープンした「baru's cafe(バルズカフェ)」。茨木さんが暮らす田原(たばる)地区の住民が中心になり、運営していることから命名

高千穂高校の生徒と共同開発した「baru's cafe」のオリジナル商品、釜炒り茶フィナンシェ

高千穂高校の生徒と共同開発した「baru's cafe」のオリジナル商品、釜炒り茶フィナンシェ

時間があるときは、父が店長を務める高千穂峡のカフェ「baru's cafe」を手伝うことも。気軽に楽しめる地元の名物やオリジナルメニューなどもあり、観光客や地元の人の憩いの場として親しまれています。

04| 「謎解き」イベントで地域住民を巻き込む

謎解きイベントには子どもから大人まで地元の人達がたくさん参加

謎解きイベントには子どもから大人まで地元の人達がたくさん参加

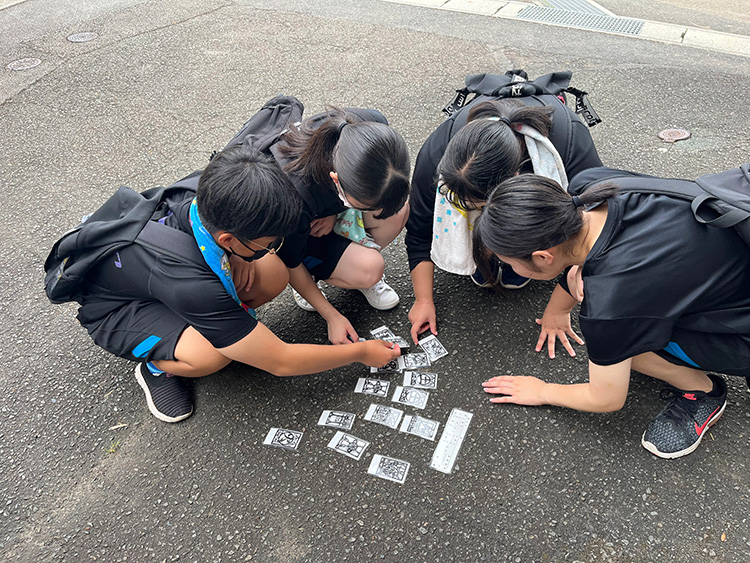

2年目のイベントは地元の高校生が中心となって制作。元々高千穂町が宿場町で荷馬車が走っていたことから発案

2年目のイベントは地元の高校生が中心となって制作。元々高千穂町が宿場町で荷馬車が走っていたことから発案

多方面で活躍している茨木さんのモットーは、「目についたおもしろそうなことをやってみる」。それを体現しているのが地元を巻き込んだ「謎解きイベント」です。地域の歴史を五感で感じてもらい、魅力を発見してもらう町おこしのイベントで、高校生と地域住民が協力し、クラウドファンディングで資金を集めたりもしています。「謎解きが地域についての学びとなり、地元の人々とのつながりを深めることにもなればいいなと思って企画しました。地元の歴史に楽しく触れることで、故郷への愛情も深まったという声ももらっています」。

町歩きから戻ってきた参加者が、黒板に自由に感想を書けるような仕組みを高校生が考えてくれた

町歩きから戻ってきた参加者が、黒板に自由に感想を書けるような仕組みを高校生が考えてくれた

3年目は三田井地区で、神楽をテーマとした謎解きを企画。高校生が本番に向けてテストプレイしている様子

3年目は三田井地区で、神楽をテーマとした謎解きを企画。高校生が本番に向けてテストプレイしている様子

町おこしの先輩ともいえるのが父親の存在。「父の世代は『楽しいことは自分たちでつくる』という発想をもっていて、阿蘇から猿回しをよんだり、音楽フェスティバルを開いたり。毎年のように何かしら企画しては人を集めています。移住してきた人にイベントや祭りの準備を手伝ってもらうことで、地域コミュニティに溶け込みやすくしているようです。こうした親しみやすさや受け入れやすさが、この町の魅力だと思います」。

茨木家では、祖父母の代から二拠点生活を送っているのだそう。「今でも、父は高千穂を、母は熊本を拠点に行ったり来たりしながら暮らしているんです」。茨木さん夫婦が二拠点生活に抵抗がなかったのも、そんな両親の生き方を見てきたからなのかもしれません。

毎年7月7日頃に行われる、七夕祭りのヨーヨーすくいに夢中になる子どもたち

毎年7月7日頃に行われる、七夕祭りのヨーヨーすくいに夢中になる子どもたち

最後に、地方都市の町おこしに携わってきた茨木さんに移住についてのアドバイスをもらいました。

「もし気になっている町や場所があれば、まず行ってみることをおすすめします。行ってみてそこで暮らす人の雰囲気とか、地域性とか、実際に体験してみてください。波長が合えば、飛び込んでみるのもいいですよ」。

05| まとめ

親しみやすさや受け入れやすさが魅力の高千穂町。もし気になっているようでしたら、ぜひ一度訪れて、実際に町の空気に触れてみてください。

この記事を書いた人

鈴城久理子 ライター

雑貨紹介や料理、インテリアなど暮らし系の記事を中心に執筆することが多いライター。ただいまメダ活実践中。