2025年7月12日(土)、東京・有楽町にある東京交通会館にて「信州で暮らす働くフェア2025」が行われました。本フェアは長野県への移住に興味がある方に向けて行われた相談会で、今年は過去最大である125ブースが出展! 長野県は、宝島社が発行している『田舎暮らしの本』で毎年発表されている『移住したい都道府県』ランキングで19年連続1位を獲得する、移住検討者から注目を集める県。根強い人気を集めている長野県の市町村の方や関係団体の方、企業の方と直接お話ができるフェアの様子をレポートします。

編集部:よしかわ

CONTENTS

01| 東京・有楽町に長野県の移住情報が集結! 「信州で暮らす働くフェア2025」とは

来場者全員に長野県のマスコットキャラクター・アルクマのコットンバッグがプレゼントされるほか、来場者限定のお土産が多数

来場者全員に長野県のマスコットキャラクター・アルクマのコットンバッグがプレゼントされるほか、来場者限定のお土産が多数

JR有楽町駅目の前にある東京交通会館では、定期的に全国各地の移住フェアやイベントが行われています。「移住フェアのなかでも人気が高いのが長野県です。今年は出展者数が過去最大で、県内市町村50ブース・関係団体25ブース・企業50ブースが参加されています。ほかの自治体様でもこのような移住フェアを行われますが、今回のように1フロアを貸し切って行われるほどの規模のイベントは少ないです」と共催している公益社団法人 ふるさと回帰・移住交流推進機構の石川さん。“移住”と聞くと、これまでは子育てを終え、定年を迎えた世代が第二の人生を始めるためにスタートさせるイメージでしたが、長野県への移住希望者はお子さん連れの方や、若い方など、幅広い世代がいるのも特徴だそう。

各ブース付近には個別で相談できるブースが点在。また、会場もしくはフロア内には小さいお子さん連れの方に向けて、ベビーカー置き場やキッズスペースも

各ブース付近には個別で相談できるブースが点在。また、会場もしくはフロア内には小さいお子さん連れの方に向けて、ベビーカー置き場やキッズスペースも

02| 過去最大規模の移住相談会で知れる・体感できる「長野移住」の魅力

① まずは資料コーナーとセミナーで気になる市町村・企業をチェック

掲示物には各市町村の地図や四季折々の写真、移住者の声などがある

掲示物には各市町村の地図や四季折々の写真、移住者の声などがある

会場内には情報掲示・資料コーナーが3つあり、さまざまなパンフレットや掲示物があります。なかには書店で売られているような厚さの冊子や、まちの名産品などもあり、このコーナーだけでもかなりの情報が得られます。ほとんどのパンフレットは持ち帰りも可能なため、手に大量の資料を持って歩く来場者の姿が多く見られました。

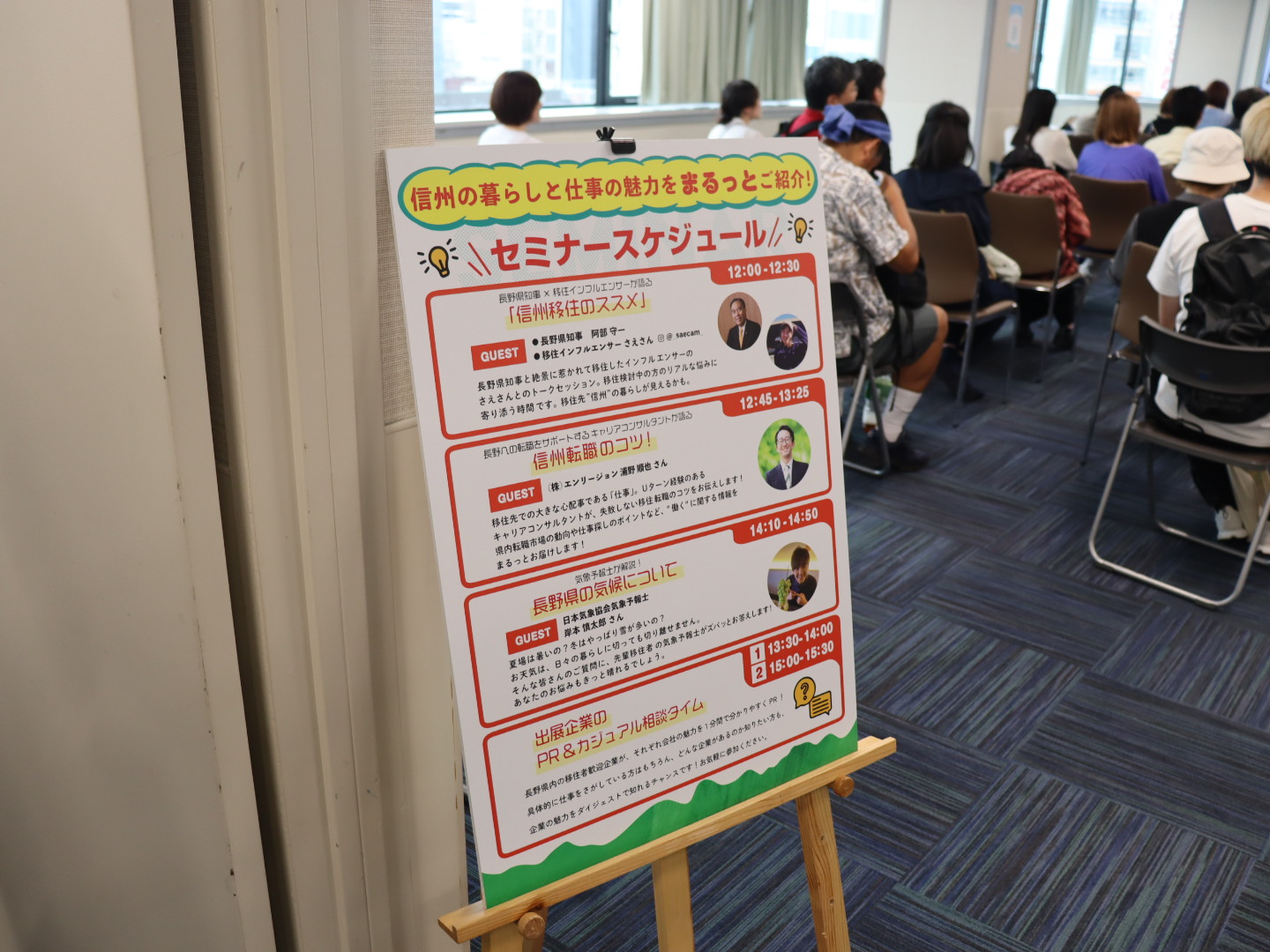

② 様々な分野のプロが長野移住の魅力を語るセミナーも開催

多種多様なセミナーが行われていた

多種多様なセミナーが行われていた

セミナーコーナーでは、長野県知事や移住インフルエンサー、キャリアコンサルタントに気象予報士など、バリエーション豊かな登壇者によるトークセッションも。どれも30~40分で開催されているため、サクッと聞きに行けるのも魅力的です。特に印象的だったのは「出展企業のPR&カジュアル相談タイム」。県内の移住者歓迎企業が1分間 PRをしてくれるため、ここで気になった企業を絞り、セッションが終了したらそのブースへ直行できるんです。また、ここで登壇された方のなかには「こういったイベントを通して自分自身も移住・転職を決めた」という方によるPRも多くあり、より移住や転職を身近に感じられる時間でした。

03| 生の声だからこそ安心できる。移住の最大の決め手になる市町村ブース

気になる市町村が見つかったら「市町村ブース」へ。どのブースを周っても「現地の人だからこそ知りえる情報」「住んでいるからこそわかる魅力」を教えてもらえるので、各エリアの理解度が深まるだけでなく、一度その場所へ足を運んでみたい、と思わされてしまいます。そんな移住がより身近になるブースの一部を紹介します。

① 移住をきっかけに「農業」にチャレンジしたい方にぴったり/喬木(たかぎ)村(南信エリア)

喬木村役場の新井貴裕さん(写真左)と市岡尊さん(写真右)と。「喬木村は県内有数のいちごの産地でもあり、村内にはたくさんのハウスがあります」

喬木村役場の新井貴裕さん(写真左)と市岡尊さん(写真右)と。「喬木村は県内有数のいちごの産地でもあり、村内にはたくさんのハウスがあります」

長野県の南部に位置し、冬は比較的温暖で雪が少ないのが特徴の喬木村。豊かな自然が生み出す果物や「市田柿」という干し柿が特産品で、その影響もあり「就農」を目的に移住する方が多いのだとか。「移住をきっかけに農業にチャレンジする方に向けて、JAと村が連携をしています。2年間かけて市田柿ときゅうりの農業研修や、いちごの栽培研修を受けてもらい、移住だけでなく、就農のサポートをしています」と、村役場の新井さんと市岡さん。初めて暮らす場所だからこそ、「住む家」だけでなく「働き先」もサポートしてもらえる制度がそろっているのは、かなり心強いです。

② 静かで小さな村だからこそ実現できる快適な暮らし/麻績(おみ)村(中信エリア)

写真左から尾和正行さん、三田紘也さん、稲葉可奈子さん。ブース内でも和気あいあいとされており、村のあたたかな雰囲気が伝わってきた

写真左から尾和正行さん、三田紘也さん、稲葉可奈子さん。ブース内でも和気あいあいとされており、村のあたたかな雰囲気が伝わってきた

麻績村は、人口約2,400人、面積は34.38平方kmと、長野県で3番目に小さい村です。保育園や小学校、中学校、さらに生活に必要なお店や施設が徒歩圏内に集中しているので、特に子育て世代が暮らしやすいのが魅力。また、「若者定住促進住宅」という家賃24,000円~ながらも、3LDKで広々と住める、子育て世代のための住宅もあります。10年前に移住してきた稲葉さんは「長野の山を登るのが好きだったので、まさにこういったフェアに参加して麻績村と出会いました。集合住宅に住んでいて、当初は県内から越してきた方が多く馴染めるか不安でしたが、いまは『いいところに住めたな』と感じています」と嬉しそうに教えてくれました。

③ 観光体験や先輩移住者との交流ができるオーダーメイドツアーがおすすめ/山ノ内町(北信エリア)

オーダーメイドツアーを企画している山ノ内町の谷津誠也さんも、兵庫県からの移住者。長野県の山に惹かれて移住した

オーダーメイドツアーを企画している山ノ内町の谷津誠也さんも、兵庫県からの移住者。長野県の山に惹かれて移住した

渋温泉や湯田中温泉、地獄谷野猿公苑や志賀高原など、国内外の観光客が集まる観光地・山ノ内町。こちらでは移住を検討している方に向けてオーダーメイドツアーを実施しています。住宅見学やアウトドア体験、一日農家体験など、「山ノ内町に住んだらこんなことをしたい」というイメージにあわせた内容を組んでくれるそう。「山ノ内町での移住のイメージがあれば、それに近い暮らしをしている先輩移住者を紹介することも可能です。移住者同士、生活スタイルが似ている者同士で交流し、悩みや不安が解消され、移住してくれる人もいます」とツアーを企画している谷津さん。観光ついでに参加することも可能だそうです。

④ 旅行客から村のファンに、ファンから移住者へと変わっていく村/野沢温泉村(北信エリア)

写真右にいるのは野沢温泉スキー場の公式マスコットキャラクター・ナスキー。野沢菜の「ナ」と、趣味のスキーから「スキー」を組み合わせて名付けられた

写真右にいるのは野沢温泉スキー場の公式マスコットキャラクター・ナスキー。野沢菜の「ナ」と、趣味のスキーから「スキー」を組み合わせて名付けられた

同じく、外湯巡りやスキー場を目当てに世界中から観光客が訪れている野沢温泉村も、移住者を受け入れています。ここには温泉街で宿泊事業に挑戦したい方や、村の中心地から少し離れた農村地区で静かに暮らしたい、という方が集まってくるそう。「村内に不動産会社がないため、近隣の市町村に出されている情報を見てくれる方もいらっしゃいますが、村で知り合った方から物件を紹介してもらう、という方も多いですよ」と栗田さん。何度もこの村に来ていて、地域のお祭りに参加し、近所の方とも仲よくなったうえで移住してくるという「野沢温泉村ファン」が移住してくることが多いようです。

⑤ 利便性もよく、自然も豊かな“ちょうどいい田舎”/御代田(みよた)町(東信エリア)

地域おこし協力隊として御代田町に住み始めた今野利彦さん(写真左)と待永喜久代さん(写真右)。最大任期三年の間で、もっと御代田町について知り、貢献したいと意気込みを語ってくれた

地域おこし協力隊として御代田町に住み始めた今野利彦さん(写真左)と待永喜久代さん(写真右)。最大任期三年の間で、もっと御代田町について知り、貢献したいと意気込みを語ってくれた

標高約800メートルに位置し、軽井沢町、小諸市、佐久市の2市1町に隣接している御代田町。県内の各所や首都圏へのアクセスも良い一方、町の6割を森林が占めているという自然の豊かさから、“ちょうどいい田舎”として注目を集めています。また、県内のほかのエリアと比べて積雪量も少なく、晴天率が高いことも住みやすさの理由の一つです。先月、地域おこし協力隊として活動し始めた今野さんと待永さんも「東京からのアクセスもよいのにほどよく田舎なのが魅力です。町内でも買い物等は十分できますが、町外へも気軽に出かけられるので趣味も満喫できます」と話してくれました。

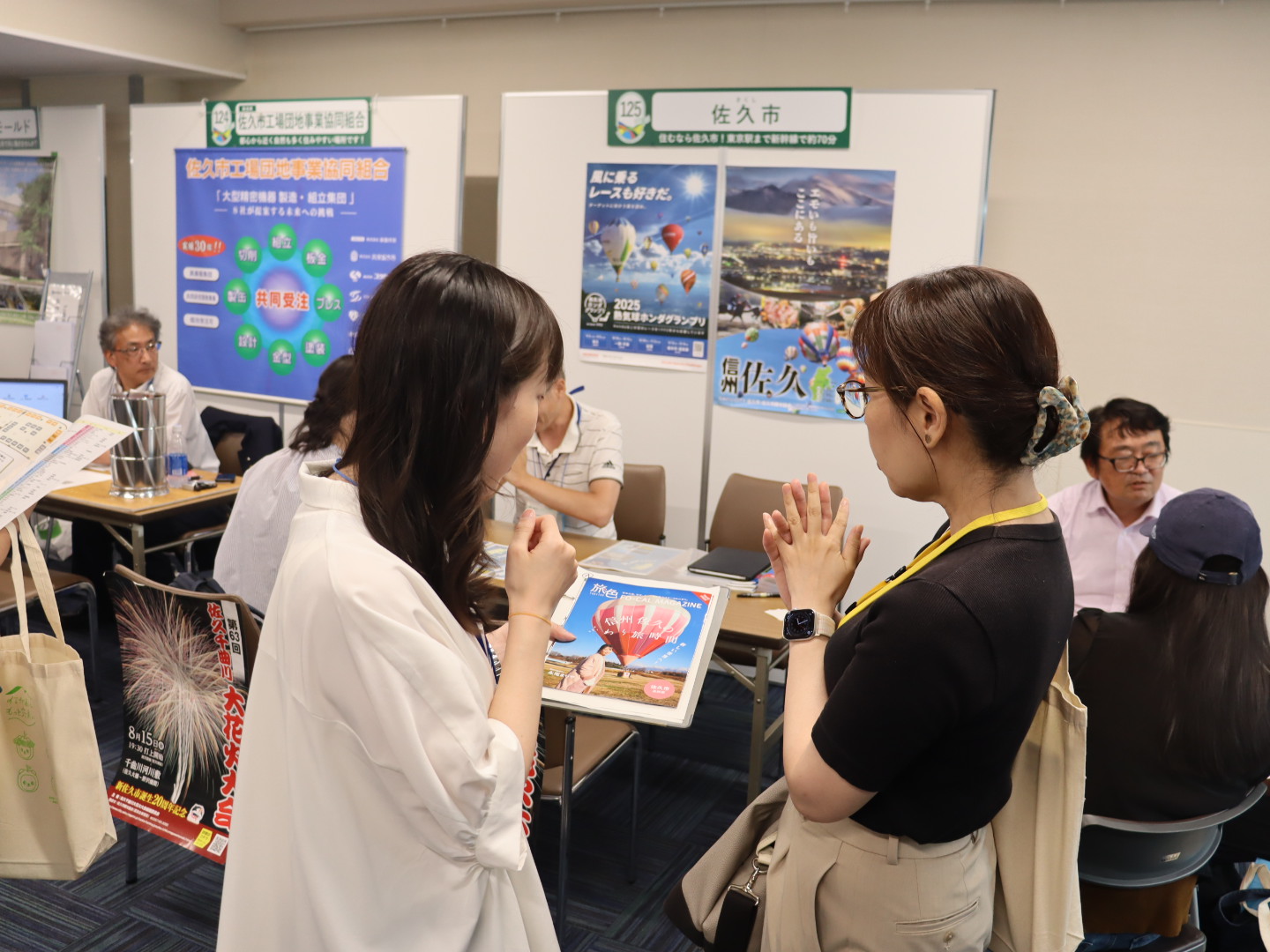

⑥ 教育機関の開校ラッシュと、お試し移住補助サービスで注目度アップ/佐久市(東信エリア)

『旅色FOCAL佐久市特集』を片手に説明してくれた佐久市の笹澤美香さん。バルーンフェスティバルをはじめ観光資源も豊富なので、まずは足を運んでみてほしいと冊子を配っていた

『旅色FOCAL佐久市特集』を片手に説明してくれた佐久市の笹澤美香さん。バルーンフェスティバルをはじめ観光資源も豊富なので、まずは足を運んでみてほしいと冊子を配っていた

東京から新幹線で約70分、車で約100分の場所に位置する佐久市には現在、「教育移住」を目的とする方が増えています。その背景にあるのが「先進的な教育を行う学校の開校ラッシュ」。英語を使ったイマージョン教育(※1)が行われる「サミットアカデミーエレメンタリースクール佐久」や、日本初のデジタルテクノロジーと行動分析学をかけあわせた先進教育を実施する「さやか星小学校」、隣の佐久穂町では日本初のイエナプラン教育(※2)に基づく「大日向小学校・中学校」が近年開校しました。そのため、小学生くらいのお子さんを持つ世代の移住者が増えているそう。また、移住検討者に対して、移動や宿泊、一時預かり可能な保育サービスの費用を補助するサービスも始まっています。

※1イマ―ジョン教育:外国語を学ぶ際に、その言語を「教科」として学ぶのではなく、ほかの教科(算数や理科、音楽など)をその言語で学ぶことで、まるでその言語環境に浸るように自然に習得していく教育方法。

※2イエナプラン教育:ドイツで生まれた教育モデルで、子どもの個性を尊重し、自律と共生を育むことを目指す教育のこと。具体的には、異年齢の子どもたちをグループにして、対話、遊び、仕事(学習)、催しという四つの基本活動を通して、子どもたちが主体的に学び、互いに協力し合うことを重視する教育方法。

04| 「信州で暮らす働くフェア2025」に参加して

過去最大となる、1200名以上の方が訪れた本フェア。どのブースでも来場者に対し一貫して伝えていたのは「とにかく一度、遊びに来てほしい」ということでした。今回のような相談会はもちろん、旅行客として現地を訪ねたり、自治体が企画している移住者向けのツアーなどに参加してみるのも、移住の第一歩になるはず。少しでも気になる移住先があれば、まずは現地や移住フェアに出かけてみましょう!

この記事を書いた人

よしかわ 編集部